我发现那些能够在困境中逆风翻盘的人,小的时候都经历过成长革命。他们大多数都不是“乖孩子”:调皮捣蛋,错误不断。但“不懂事”却都“成了大事”。

1太懂事的孩子,让人心疼

前段时间,杨烁因为在亲子综艺节目《一起出发吧》(原名《爸爸去哪儿》)中对儿子的粗暴态度上了微博热搜。 所有人都在心疼杨雨辰的“弱小、无辜和懂事”。

7岁的小男孩,正是“狗讨嫌”的年纪,上蹿下跳,追猫撵狗才是正常操作,可是杨雨辰呢?

“衣服拉好!”

“包背好了!”

每次面对杨硕的批评,小小的人儿都会乖乖照做。

“能走直路吗?脚尖冲前,脚尖冲前!”

杨雨辰一声不吭的,全部按照爸爸的要求做。

父子合照的时候,杨雨辰明明内心不愿意,但还是看了眼爸爸,照着摆好同样的姿势。

杨雨辰很懂事听话,小心翼翼地察言观色,唯唯诺诺地等着爸爸帮他做决定。

他做任务时要先去看爸爸的反应,挑房子时也要先问爸爸,他已经失去自己的判断能力,因为所有的心思都用在了“这样对不对,爸爸会不会生气。”上面。

常听父母这样批评孩子:“你这孩子,真是太不让人省心了。”

家长认为“不省心”,所以常常要求孩子要“懂事”。

宫崎骏的动画《龙猫》里面有句台词:“太懂事的孩子,让人心疼。”

看着杨雨辰,你有没有觉得心疼。

2那个不要玩具的小孩后来怎么样了?

懂事是什么?

是过早地注重他人感受,压抑自己自然生长的情绪和欲望;

是用成人世界的道理权衡利弊,而忽视自身意愿;

是所有事情都需要察言观色后才能进行,从而丧失了这个年龄段放肆、任性的权利。

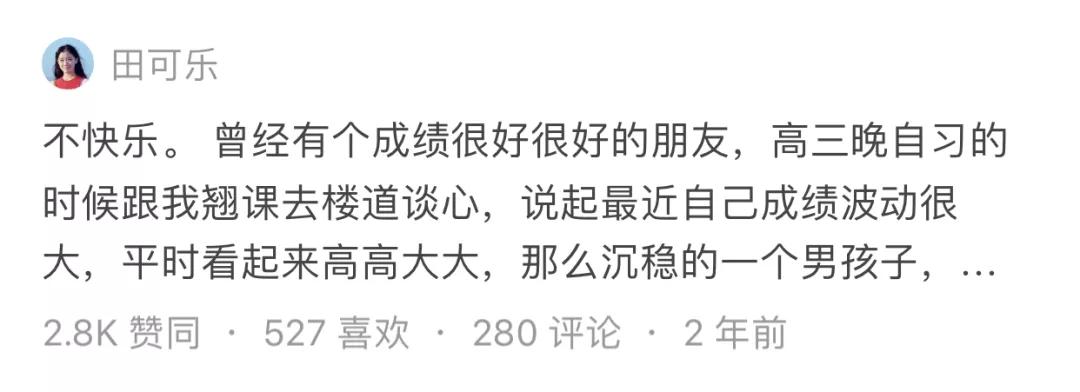

知乎上有个问题:“懂事的孩子快乐吗?”

近6K的回答中,绝大部分都是“不快乐”。

我身边有个朋友,从小都是家长眼里很懂事的孩子:上学,考研,毕业,公务员,家里介绍相亲结婚,现在有个女儿。

可是她却说“这辈子就这样了”。

她小的时候看中了一个很喜欢的玩具,但是妈妈说“太贵,不买。”她就点点头走了。

懂事吗?懂事。可是我听的时候只觉得心疼。

所以当有一次她拒绝女儿要求的时候,女儿问:“虽然我可以不要玩具,但我下次再有愿望的话,你可以满足我吗?”

那一刻,她觉得自己内心的小孩得到了救赎,至少自己的女儿没有重蹈覆辙,勇敢说出自己内心的想法。

其实在孩子善解人意背后,更多的是自卑,怕对方不高兴,怕自己不再被爱,所以从不提出自己的需求,哪怕自己不开心,也不能惹别人不开心。

就像不告诉同学不想去聚餐,因为怕他们以后都疏远自己;

不告诉爸妈不想考公务员,因为不想伤害他们。

不告诉领导不想替他做报表,因为怕以后不“器重”;

很多时候,我们满满的善意之下隐藏着自己深深的自卑。

后来呢,那个不要玩具,永远懂事的小孩怎么样了?

她体贴父母所以从不索求,可是过年回家看着爸妈和弟弟说笑,仿佛自己是个外人;

她听话考上了公务员,每天过着一眼望到尽头的日子,只能从朋友圈看看外面的世界;

她尊师重道所以老师说什么是什么,她主动让座不是因为不累,是因为老人站在那里她面子上过不去。

她曾说:“我不是道德高尚,是怕别人唾弃我。”

所以,你只看到孩子从不犯错,成长道路顺风顺水,却不知ta内心如履薄冰:不止要时刻保持高度紧张,始终做“对”的事情,还要随时随地迎合别人,更要不断地自我怀疑做得对不对好不好,生怕行差踏错让人失望。

所以我常说,“懂事”的孩子,是“成不了大事”的孩子,因为他们所有心思都用在了察言观色,瞻前顾后。

3懂事虽然省心,犯错才能成长

懂事,往往意味着比起同龄人更加明事理,会处事。

成年人总是以夸奖的语气说着这个词,让孩子一度以为“懂事”是个褒义词,似乎跳过一些关卡、早早地学会像成年人那样去思考是一种过人的本领。

但是懂事的孩子,不过是行为上的“小大人”,内心远远要比“熊孩子”脆弱敏感得多。不犯错的孩子,不过是按照别人规划好的路径走了一遭,从来不敢冲破牢笼,也就没有真正成长。在一件铠甲下,永远瑟缩着一个幼小绝望的孩子。

歪歪兔作为教育先导,也一直在寻求一场“成长革命”:释放天性,让孩子在试错中成长;让家长放手,跟犯错和解。

不要担心孩子犯错,因为他们一定会犯错。

给孩子试错的机会,让孩子通过试错,学会不断修正自己,了解什么才是正确的选择。

允许孩子“试错”,让孩子体验后果,ta才能真正内化规则。虽然威胁、强制的方式有时候可以让孩子屈服,但孩子并不会因此得到进步。唯有让孩子尝试并感受到结果,他们才会有所学习,下次同样的事情再发生时,才能参考过往的经验,做出正确的选择。

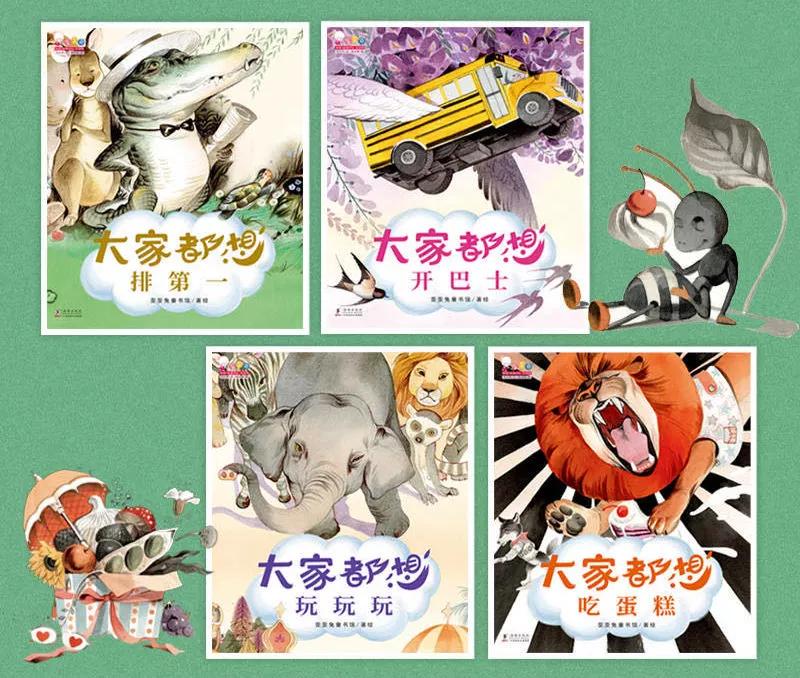

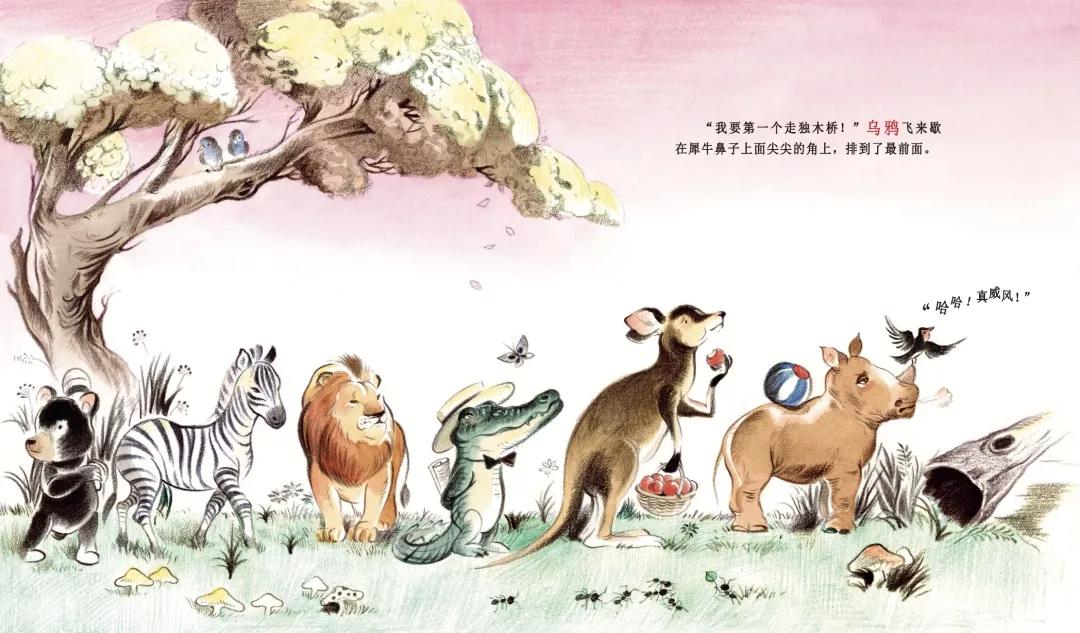

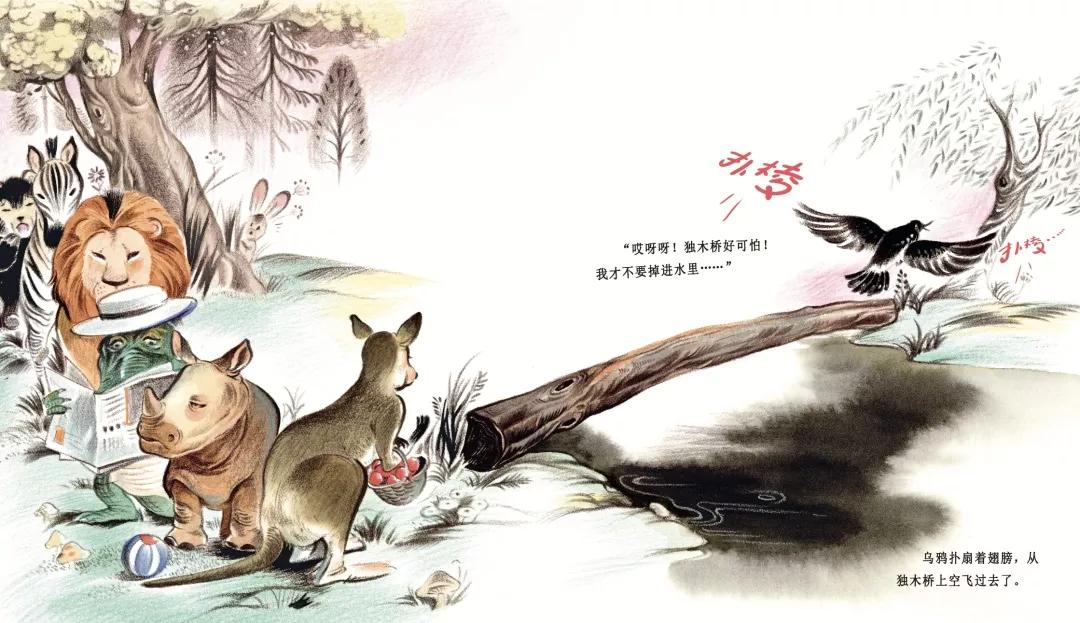

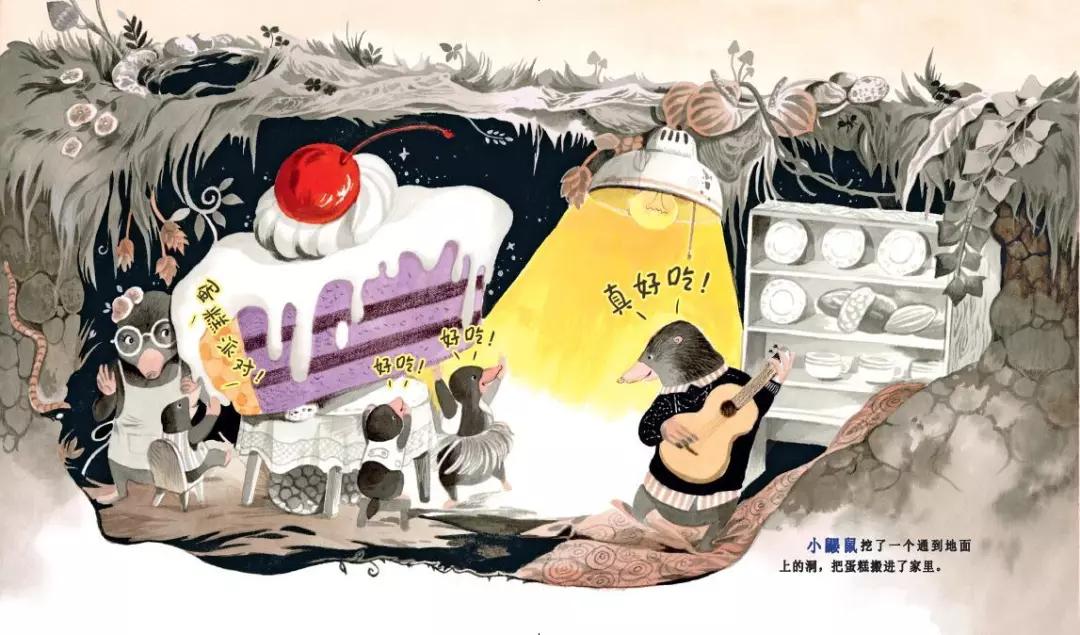

2020年,歪歪兔家的第一套新书《大家都想》系列绘本,希望所有家长能参与到这场“成长革命”中。

对任何事情充满好奇,对所有事情都想要去尝试,是每个孩子的天性,也是他们不断折腾,让人“不省心”的根本。

懂事是我们家长想要的,那孩子想要的究竟是什么,你知道吗?

“我想吃蛋糕!”

“我不想排队!”

“我想随心所欲地玩!”

为什么不可以吃很多甜食?为什么不可以插队?为什么不能偷偷溜进游乐场?

《大家都想》的故事里把“犯错”的后果都讲了,你看,就算真的“犯错”也没什么大不了!犯错不是“坏”孩子,要给ta“试错”的机会,才能成为“好”的孩子。

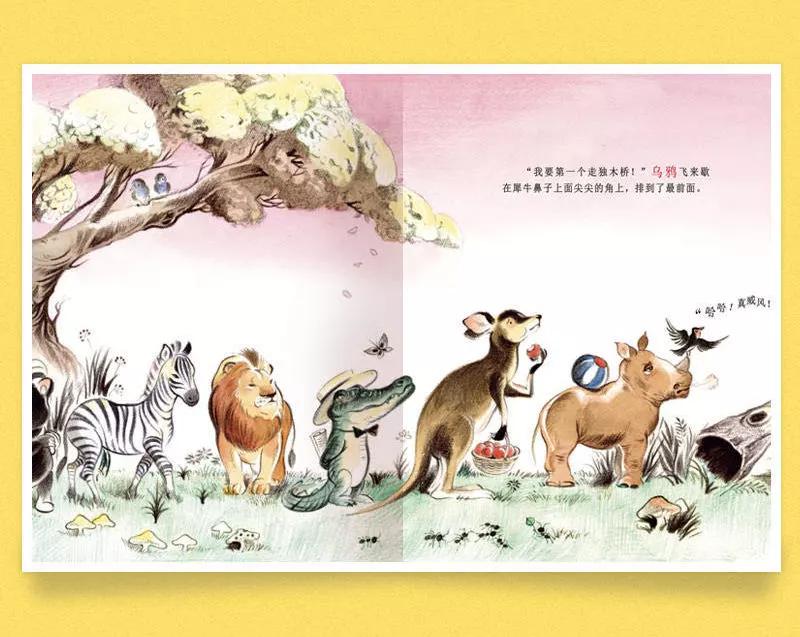

为什么必须要排队?小朋友是真的不明白啊, 明明是你告诉人家要拿第一名的,不是吗?

《大家都想排第一》不止告诉孩子为什么要好好排队,也告诉孩子:“犯错”不可耻,“试错”才会更自信。因为以错误为鉴,孩子将学到“自省”;以错误为耻,他只会感到“自卑”。

儿童心理学上,有个概念叫“成人化的孩子”,这样的孩子在行为上明显“早熟”,通常有两个特征:1、不犯错、自身很懂事;2、察颜观色是他们的“特长”。

研究表明:“成人化的孩子”小时候有超于同龄人的懂事,却在成年后有较多的心理问题,人生态度多半消极,患抑郁症的几率很大。

《大家都想》这套书,其实就是给了孩子一个宣泄的出口,让他们知道,原来可以犯错,原来试错才是成长的必经之路,让孩子放心做个小孩。

4孩子,其实你不用太“懂事”

尹建莉曾经说过:“孩子「太懂事」在很多人眼里可能不是问题,甚至是优点。其实,表面的「懂事」不过是讨好,是尽量让别人舒服,以憋屈自己来迎合别人。”

如果一个孩子看到甜甜的大蛋糕无动于衷,对游乐场的过山车视而不见;

每个孩子自觉写作业,不需要人催他洗漱、起床,不在下雨天踩水,不在沙滩上打滚......

这样的孩子,不是孩子,更像一个大人,身上多了一些与他身体和年龄不符的隐忍和成熟,却少了孩子本该有的童真和童趣。

策划这套书之初,总编给它下的定义是“野性的力量”。希望通过这套书,让孩子释放天性,不那么“乖巧”,勇敢的冲破束缚,从而自己探索世界的规则。

我觉得这套书本身就是一场“革命”,家长更应该看看,学着放手,让孩子“试错”。教育从来都不应该是一件“省心”的事情,你省去的,往往是孩子最可贵的品质。

春天播种,秋天收获,这是自然发展的规律。

孩子的成长,也是有他们的内在规律。

两岁的孩子,发脾气;

三岁的孩子,抢东西;

四岁的孩子,太固执;

五六岁的孩子,瞎胡闹;

七八岁的孩子,狗讨嫌。

这些让人不省心的行为,正是属于他们年龄的行为规则,是他们在不断探索眼前的世界。这些不是“不省心”,是每个孩子成长的必经之路。

每个孩子,都渴望自己的任性调皮,能被父母接纳和理解,哪怕经常闯些小锅小祸,父母也是他们安心的港湾。每个家长,其实都不应该以省心懂事作为培养目的,因为当孩子少了哪吒的顽劣,自然也就不会拥有哪吒上天入地的本领和坚韧勇气。

父母们能做的,就是让孩子像孩子一样长大。

最后,希望,每个家庭都加入这场“成长革命”,通过《大家都想》系列绘本,放手让孩子试错。

祝愿,所有孩子都不用太“懂事”。